石の美術館の歴史

[ HISTORY ]

HISTORY

関東最北の宿場として栄えた芦野。その本陣跡に立つ石の美術館。

建築家 隈研吾氏とタッグを組み、石の可能性を探るプロジェクトとしてスタートして約30年。

今、石の可能性から街づくりの可能性へ、新たなストーリーが始まる。

城下町の誇り、 日本の原風景が 息づく芦野地区

緑を蓄える豊かな山々、柔らかな風が吹き抜ける田園。

そんな日本の原風景とも言える里山が広がる芦野地区。人口1800人ほどの小さな集落だが、

那須町の中でも古い歴史が残るエリア。

江戸時代には、五街道の一つして整備された奥州街道の宿場として栄え、

沢山の旅人の往来を見つめてきた。松尾芭蕉の『おくのほそ道』にも記された、

遊行柳(ゆぎょうやなぎ)には、今なお訪れる人が多い。

県内有数の 石の産地として

遊行柳の句碑に使われているのが、芦野石。

芦野石は、100~700万年前頃の福島県会津地方の爆発的噴火によって生成されたものとされ、それが栃木県と福島県に跨っていることから、栃木県那須町芦野で採れるものが芦野石、福島県白河市で採れるものが白河石と呼ばれている。その歴史は古く、古墳の石室や城の石垣などにも用いられてきた。明治中頃には鉄道工事の縁石やトンネルなどに使用されるようになり、生産が飛躍的に伸びていくのは、戦後の1960年(昭和35年)頃から。石蔵や墓石の材料として、関東を中心に展開し、1982年には採掘量が約5万7千トンを記録し最盛期を迎えた。

その後、海外からの輸入に押される形となったが、比較的加工しやすく耐久性・耐火性に優れている特徴に加え、その落ち着きと温もりのある風情から、現在では建物の仕上げにも使われるようになり、現代建築に欠かせない石材となっている。

STORY

OF

石の美術館

石の美術館の始まりは、築80年を超える古い石蔵と白井石材の白井伸雄社長との出会いだった。

この石蔵は大正から昭和初期に建てられ農協の米蔵として使用されていたもので、1970年代以降は放置されたままに。

その荒れ果てた様子が、過疎化が進む街の象徴のように感じ、この古い蔵と芦野石を景観や街づくりのために活かせないかとスタートしたのが“ストーンプラザプロジェクト”だった。

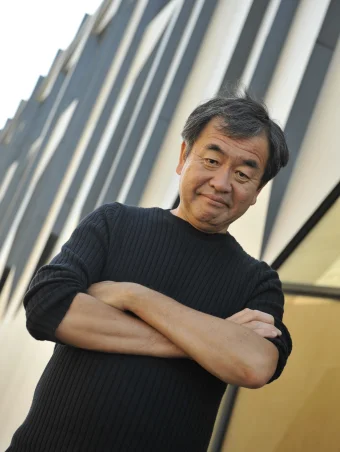

基本設計など具体的に動き始めたのが1994年。材料となる石や機械はある、そして職人もいる。きっと石屋の知識と経験でなんとかなるだろうとは考えていたが、設計はきちんとしたい、そう思い知り合いを通じて依頼したのが、建築家の隈研吾氏だった。

「果たして受けてくれるのか。絶対に断られるだろう。」最初は不安があった。だが、隈氏の反応は違った。

実際に芦野の地を訪れた際、古い蔵を背にして見る芦野の街並み、そこにある山や川など、昔ながらの原風景に興味を持っている様子だったと白井社長は振り返る。

「この雰囲気の中に佇む石の蔵のイメージでとりあえずやってみましょう」ここから試行錯誤が始まった。

設計の上で白井社長が隈氏に伝えたのは、石蔵を活用すること、通りに対して閉じない空間であること、石を積み上げた建築の見本となる建物を作って欲しいということ、そして、芦野石は自社で採掘、加工しているので好きなように使っていいということだった。

完成イメージとして初めから美術館という考えがあったわけではない。レストランがいいのか、石の見本が見られるようなショールームのような施設にした方がいいのか、ここを活かすための最善の形は何かを一緒に探っていった。一度は基本設計を白紙にすることも。

最終的に隈氏の提案により石の美術館として進めることに。

隈氏からのデザインを受け取り、これはできるかと聞かれても即答できないことが多かった。実際にやったことがないものばかり。でもそこで無理とは言わなかった。試してやってみようと。職人たちも初めは「こんな面倒くさいことはやったことがねえ」と言っていたが、途中から一緒になって取り組むように。お互いにチャレンジ、チャレンジの連続だった。1998年の8月には甚大な被害をもたらした那須水害が発生。近くの橋も流され、工事が半年ほど中断したこともあった。

試行錯誤の上、完成したのが2000年9月。着工から4年、建物の規模からすると異例の長さだった。

こうして完成した石の美術館は、石材の魅力、可能性を最大限に引き出したものになった。

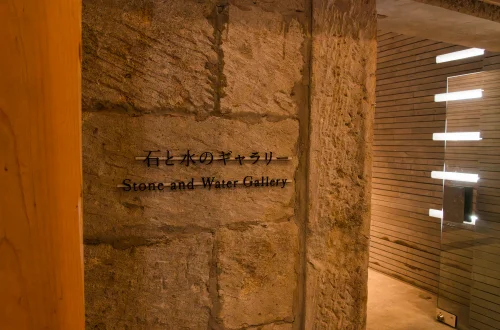

芦野石を50ミリという薄さに切って積み上げた「石格子」は、石の間を風や光が直接通り、季節やその日の天候によって違った表情を見せる繊細な空間へ。ガラスの代わりに6ミリという極薄の大理石を嵌め込んだ窓は外光を優しく室内まで届け、幻想的な雰囲気に。そして、高温で焼くと色が変わるという石の性質を利用したカラフルな石柱が並ぶ茶室も。

それぞれの建物を石橋でつなぎ、水鏡が空を映す。かつて、朽ちかけた古い石蔵を抱え荒れ果てていたこの地は、石材の表現の多様性に溢れ、敷地全体で一つのアートを鑑賞する洗練された場所へと生まれ変わった。

訪れた人からは、石へのイメージが変わったという声が多く聞かれた。石は今まで冷たい印象があったが、軽やかさ、柔らかさ、温かさを感じられたと。

隈氏は「これほど条件のきびしいプロジェクトも珍しかった」と振り返る。ただ、この石の美術館を作る上で職人と作りながら延々と考えたことが、素材に目覚めたきっかけ、自分の大きな転機のきっかけだったとのちに語っている。

プレオープンを経て、2001年1月に開館。同じ年の9月には、イタリアの石の国際建築賞である「International Stone Architecture Award」を受賞。日本の建築作品として初の快挙となり話題に。

今や年間1万人以上が訪れ、海外からの建築関係者の視察も多い。高齢化が進み寂れた雰囲気があった街に、若者や外国人も訪れるようになり、ありがたいことに地域からの期待も受けるようになった。

今、改めて石の美術館の役割を考える。

ストーンプラザプロジェクトの“プラザ”という言葉に込めた「この地ならではの価値を現す、豊かな体験と交流が生まれる場所」としての使命を果たすため、この先も地域と連携し、様々な活動を通して情報発信の場になっていきたい。